-

Energy storage innovation reviews & triweekly patent updates

-

Every three weeks, we discuss why specific newly published inventions stand out because they could allow for breakthroughs in terms of performance, process efficiency / costs and safety.

-

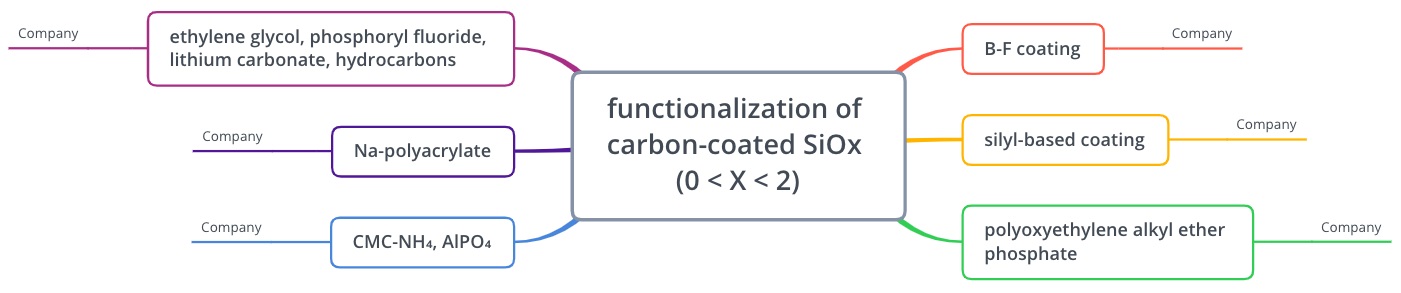

Reviews contain visualizations of product development decisions by key commercial players, which are also covered in company chapters.

-

As optional add-ons, reviews also contain under-explored product development approaches with potential for enabling for well-rounded performance.

|